【SPO社員インタビュー】シネマート六本木元支配人・村野 第2回 キネカ大森編

―シネマライズでの体験から人生が変わったわけですが、その後は?

香港映画漬けの日々の中で、自然的に"キネカ大森"にお客さんとして行くようになりました。当時は3スクリーンの内のひとつが<アジア映画専門>になっていたので。

それでそのうちに、自分がこれだけ好きな物を人に伝えたい!と思うようになって。

ただ、どういう仕事があるのか分からなかったので、最初は映画紹介欄をやっている編集プロダクションのアルバイトに入ったんです。

それで、ちょっと想像していた仕事と違っていたということもあったのですが、特集上映の紹介とかを担当する中で、「なんでこの人の特集なのに、この作品をやらないんだろう?」と思うようになって......

―作品のセレクトが?

村野:そう。まだ興行の仕組みとかが分からないから、「コッチの作品よりコッチでしょ!?」

みたいな疑問がすごく湧いてきて......

だったら自分がやってみたい! お客さんとして劇場に行くのも楽しいけれど、映画館は一番ファンに近い場所じゃないですか。直結する所で、自分がいいと思える映画を同じファンの人達に観せたい!と言う......(照)

普通、映画業界で働きたいという場合、宣伝とか配給とか買い付けとかに憧れると思うんですけど、そういう知識も経験も無かったし。

とにかく私は、「映画館で映画を上映したい!」と思って、キネカ大森に通いながら鞄の中に履歴書を忍び込ませて......

―お~~!

村野:それで「あの人が支配人かな......」みたいな感じでちょこちょこ見定めたりしていたんですけど、残念ながら勇気が出ず毎回持ち帰って「今日も出せなかった......」みたいな感じの時にまたですよ! たまたま求人誌を開いたらキネカ大森のスタッフ募集が掲載されていたんです!

―求人が載っていたんですね!

村野:勇気が無くてウジウジしていた時に、たまたま手に取って開いたらキネカ大森が募集をかけていましてですね。もう運命しか感じないじゃないですか。

結構激戦だったらしいですよ、応募が多くて。

―香港映画ブームでしたもんね。

村野:単館系のミニシアターブームという事も重なっていたと思うんですが、映画館で働きたい人もすごく多かったんだと思います。

グループ面接だったんですけど、他の人たちは「ゴダールの映画が」とかそういう話をしている中一人、「あの......私はウォン・カーウァイが......」と(苦笑)

―ゴダールですか(笑)

村野:私のグループの人たちはこう、渋谷で映画観てます! みたいな人が多くて、「これはアカン!」思っていましたね(笑)惨敗だと。香港映画以外の話もできないし。

ただ"香港映画が大好きだ。私はこれを大声で広めていきたいんだ"という思いだけは伝えて、ションボリして帰ってきたら、どうやら支配人が「こいつ面白いぞ?」と思ったらしく。

―気に入ってもらえたんですね。

村野:いえ、「こいつ戦いを挑んできた」と思ったらしく(笑)

―ではそこからキネカ大森に入った訳ですね。

村野:そうですね。入ってから「映画は権利がないと上映できないよ」とか基本を学び(笑)

念願の特集上映をやらせてもらえるようになりました。

―なるほど。キネカ大森はどの位の在籍だったんですか?

村野:90年代後半から、大体6年くらいでしょうか。

―最初の頃はどの様な作品を?

村野:一番最初はチャウ・シンチー特集のチラシ作りのお手伝いだったと思います。その後は作品選びから意見を聞いてもらったり、徐々に自分だけで特集を組むようになったり。

それから、新作の宣伝会議とかにも連れていってもらったりとかして。

最初に出た宣伝会議は『風雲 ストームライダーズ』(98)だったと思います。

でも、記念すべき初公開作品は『愛は波の彼方に』(99)という......(笑)

その会議の席で、チャウ・シンチーの『喜劇王』(99)が決まったり。興奮しました。

寝る間も惜しんで手作りの資料を作ったりとか、特集を組んだり。

掲示物には力を入れていて、新聞に取り上げていただいたりもしました。

ロケ地マップとかをお客さんと一緒に作ったり、イラストなどの作品を提供してもらったりもしました。

もうほんとうに、自由にというか、やりたい放題やらせてもらいました。

映画だけじゃなくて、イベントとかも手探りで。

今でも、キネカ大森メンバーと飲むと笑われます。

未経験だけに、怖いもの知らずというか、そんなところもあったのだと思います。

―特に印象的な作品などは?

レスリー・チャンとトニー・レオンの特集を同時期にやったこととか。

アンディ・ラウの特集もよくやりました。

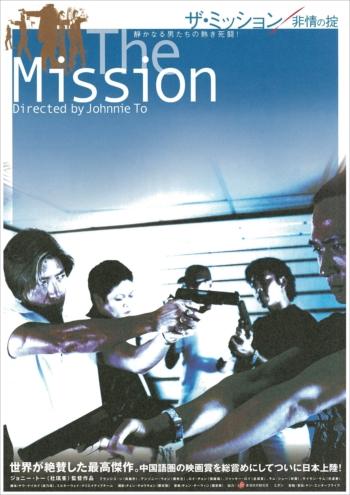

新作だと、『ジェネックス・コップ』(99)とか、ジョニー・トー監督の『ザ・ミッション 非情の掟』(00)とか......挙げたらきりがないです。

あとは、やはりレスリー・チャンですね。

夢中で突っ走ってきて、でも誰でもふと立ち止まることってあるじゃないですか?

このままでいいのかな?みたいな。

それが2003年でした。

SARS(サーズ)が大流行して、テレビでは人気のない香港の映像が流れていたりして。

暗い気持ちになっているときに、レスリー・チャンの訃報が飛び込んできて......。

同じ年にア二タ・ムイも亡くなったり。ひとつの転機だったと思います。

―当時のレスリー・チャンの訃報はアジアファンにとって衝撃でしたもんね。

村野:ぽっかり穴が開いたような感じだったと思うんですよね......

だから「追悼特集」という頭はありましたが、すぐには手がつけられなくて、少し遅れてスタートしました。でもやっぱり、私もファンの方々も涙が止まりませんでしたね。

―少し暗い年でしたね。

そういう空気と、自分の中のモヤモヤが重なったんですね。自分に限界を感じたり......

―香港映画以外は?

"韓国映画"を意識し始めた時期でもありましたね。

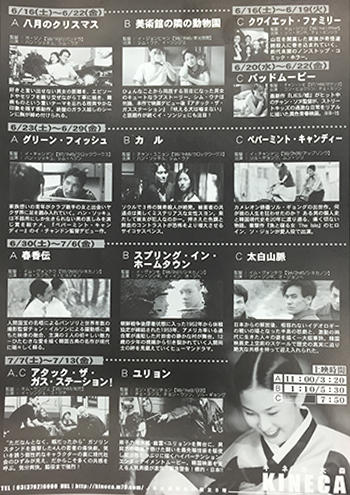

1999年に公開された『八月のクリスマス』(98)を観た時に、「韓国映画の時代がくる!」と思ったんですよ。ラストシーンの細やかさが特に素晴らしくて。主役のハン・ソッキュが喫茶店の中にいて、愛おしそうにガラス窓を手でなぞる。それだけで、外にヒロインがいるんだと思わせるんですよ! 涙、涙ですよ!

―また出会ってしまった?

はい(笑)その後、日本でも韓国映画の公開作品が徐々に増えてきて。『シュリ』(99)とか『リベラ・メ』(00)とか、ハリウッドの様なパワーのある映画が出てきたんですね。

それとともに、私もだんだん韓国俳優の顔を覚えていって、香港映画のように「この人かっこいいな~」といった感じで観るようにもなっていきました。

もともと韓国映画って、監督のネームバリューで観られてきたという印象があったのですが、『アタック・ザ・ガス・ステーション!』(99)とか『JSA』(01)とか『ガン&トークズ』(01)とかが出てきたときに、「これからは俳優だ! スターだ!」と思ったんです、生意気にも(笑)それで、「俳優で観る! ○○特集」なんてタイトルで、香港映画のように俳優くくりで特集をやったりしました。

―韓国映画の特集をやり始めたんですね。

村野:でもそれも苦肉の策というか。

幸運にも『ペパーミント・キャンディ』(00)をキネカ大森で公開することができたのですが、韓国映画の人気が高まるにつれ、上映する劇場が増えていったり、配給会社さん的にも、もっと都心の大きな劇場で上映したいと思うのが当然ですよね。

それで新作がだんだん手掛けられなくなってきて、それなら、その年に公開された韓国映画をまとめて全部やってやる!とか。タダでは負けない、的な(笑)

でも、香港映画も同じような状況になって......

そういうジレンマと、2003年以降の喪失感というのがリンクして。

このままこの仕事を続けるべきなのか......という迷いがどんどん膨らんでいって。

そうこうしているうちに、キネカ大森の方向性も変わっていって、アジア映画をほとんどやらなくなりました。

(第3回につづく。次回はいよいよ、SPO・シネマート六本木編!)

記事の更新情報を

Twitter、Facebookでお届け!

Twitter

Facebook